Regenerative Landwirtschaft

Regenerative Landwirtschaft, auch Carbon Farming genannt, beschreibt landwirtschaftliche Praktiken, die darauf abzielen die organische Biomasse und die Artenvielfalt (Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere) zu erhöhen. So wird Kohlenstoff aus der Atmosphäre mit Hilfe der Photosynthese gebunden und im Boden gespeichert. Auf diese Weise wird der Boden regeneriert, seine Fruchtbarkeit erhöht und seine Resistenz gegenüber dem Klima verbessert.

Die fünf Prinzipien der Bodengesundheit

Der US- amerikanische Landwirt Gabe Brown beschreibt in seinem Buch „Dirt to Soil“ (Aus toten Böden wird fruchtbare Erde) folgende fünf Prinzipien der Regenerativen Landwirtschaft, denen auch wir uns annehmen wollen:

- Entlastung des Bodens durch Reduktion der mechanischen, chemischen und physikalischen Störung des Bodens

Durch die intensive Bodenbearbeitung (mechanische Störung) wird die Bodenstruktur, welche durch Pflanzenwurzeln und Bodenlebewesen jedes Jahr aufgebaut wird, zerstört. Auch der Einsatz von Kunstdüngern und Pflanzenschutzmitteln wirkt sich negativ auf den Boden aus. - Schutz der Erdoberfläche durch ganzjährige Bedeckung mit Pflanzen oder Pflanzenresten

Die ganzjährige Bedeckung des Bodens schützt vor Wind- und Wassererosion, versorgt Mikroorganismen und Tiere mit Nahrung und reduziert die Verdunstung von Wasser. Außerdem bietet es Wildtieren im Winter Tarnung und Nahrung. - Erzeugung von Vielfalt durch abwechslungsreiche Hauptkulturen und artenreiche Zwischenfrüchte

In artenreichen Kulturen gibt es eine hohe Vielfalt an Eigenschaften, die jede einzelne Pflanzenart mit sich bringt. Besonders durch die Durchwurzelung mit unterschiedlichen Wurzelsystemen und die unterschiedlichen Wachstumshöhen der Pflanzen werden Nährstoffe, Sonnenlicht und Wasser optimal ausgenutzt. Außerdem ergänzen die Pflanzen sich gegenseitig, so sammeln z.B. Leguminosen mithilfe von Knöllchenbakterien Luftstickstoff für andere Pflanzen. - Möglichst ganzjährige Durchwurzelung des Bodens mit lebenden Wurzeln

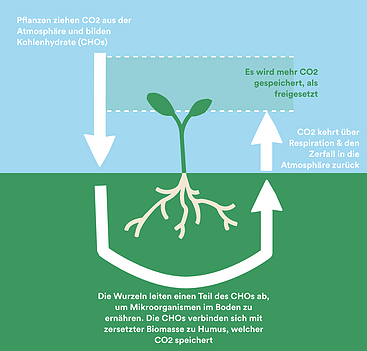

Photosynthese assimilieren die Pflanzen CO₂ aus der Luft und wandeln diesen in Kohlenhydrate um und stellen diese den Bodenmikroorganismen als Nahrung zur Verfügung. Im Gegenzug bekommt die Pflanze Nährstoffe von den Mikroorganismen. Gleichzeitig erweitert die Pflanze stätig ihr Wurzelsystem.

https://de.carbonfarmed.com/carbon-farming 01.04.2021 - Einbindung von Tieren

Durch das Beweiden der Flächen entsteht Verbiss an den Pflanzen, welcher die Pflanze zu stärkerem Wachstum anregt. Das vermehrte Wachstum erhöht wiederum die Symbiose zwischen Pflanze und Mikroorganismen, sodass mehr Kohlenstoff über die Pflanze in den Boden gelangt. Ein weiterer Effekt ist besonders bei Wiederkäuern, dass neben den Nährstoffen sehr viele Mikroorganismen im Kot vorhanden sind, diese regen das Bodenleben an und Kreisläufe werden geschlossen.

Vorteile

Durch die Beachtung dieser 5 Schritte in der Regenerativen Landwirtschaft gelang viel organische Masse ohne Bodenbearbeitung in den Boden. Die oberirdische organische Masse wird von Pilzen und verschiedenen Mikroorganismen zersetzt und zum großen Teil auch von Regenwürmern in ihre Gänge gezogen. Die organische Masse, die so durch die Pflanzenwurzeln und Regenwürmer in den Boden gelangt, wird im Boden im Optimalfall von Mikroorganismen zu Ton Humus Komplexen verbunden, die als Dauerhumus im Oberboden verbleiben. So wird viel CO₂ nachhaltig im Boden gebunden!

Positive Effekte sind zudem:

- erhöhte Wasserspeicherkapazität

- bessere Durchwurzelbarkeit

- besserer Luftaustausch

- bessere Befahrbarkeit

Die Umsetzung

Auf dem Hof Fuhlreit beschäftigen wir uns schon seit über 10 Jahren intensiv mit dem Thema Bodenfruchtbarkeit. Aus diesem Grund haben wir uns vor 5 Jahren auch dazu entscheiden den Pflug vom Hof zu verbannen. Wir versuchen uns stetig weiter zu entwickeln und den Boden möglichst wenig zu bearbeiten, um so unsere Kulturen einen optimalen Wurzelraum bieten zu können.

Mittelfristig wollen wir unsere Böden nicht tiefer als 5cm bearbeiten, um so die aufgebaute Bodenstruktur zu erhalten. Langfristig möchten wir ein Direktsaatsystem etablieren, das völlig ohne Bodenbearbeitung auskommt. Die Bodenbearbeitung sollen für uns die Pflanzen und Bodenlebewesen übernehmen. Das wollen wir erreichen, indem wir vielfältige Mischungen auf unseren Weiden und Ackerflächen anbauen.

Auf unseren Weiden säen wir seit einigen Jahren, zusätzlich zu unterschiedlichen Gräsern, auch Kräuter und verschiedene Kleesorten ein, die unsere Tiere dann abweiden.

Auf unseren Ackerflächen bauen wir einen Teil unseres Winterfutters an. Hier werden Jahr für Jahr unterschiedliche Feldfrüchte, wie z.B. Mais, Roggen, Erbsen, Lupinen, Hafer, Gerste oder Triticale angebaut. Wichtig ist uns hier, dass wir möglichst artenreiche Hauptfrüchte anbauen.

Daher mischen wir z.B. Roggen mit Wicken, Triticale mit Erbsen, Lupinen mit Erbsen, Hafer und Gerste und Mais mit Stangenbohnen, um so unterschiedliche Wurzeln von unterschiedlichen Pflanzenarten gleichzeitig im Boden zu haben. Auch nach der Ernte sind diese Mischungen von Vorteil, da sie ein reichhaltiges Futter für unsere Tiere darstellen, die uns dann leckere Milch und besonders schmackhaftes Fleisch einbringen. Wir achten darauf, dass hintereinander nie die gleiche Frucht steht. So werden Krankheiten unterdrückt und das Beikrautwachstum gehemmt. Teilweise wird in der Hauptkultur eine Untersaat aus z.B. Leindotter, Klee, Kleegras oder Wicken ausgesät.

Diese Untersaat stört die Hauptfrucht nicht, sondern wächst erst richtig los, wenn die Hauptfrucht geerntet wird. So haben wir auch direkt nach der Ernte Pflanzen die Photosynthese betreiben und lebende Wurzeln im Boden.

Haben wir in der Hauptkultur keine Untersaat (funktioniert nicht immer) werden zwischen den Hauptkulturen Zwischenfrüchte angebaut. Diese werden dann direkt nach der Ernte eingesät und bedecken den Boden bis zur Aussaat der nächsten Hauptfrucht. In Zukunft wollen wir die Zwischenfrüchte über die Wintermonate mit unseren Weideochsen und -färsen beweiden, sodass noch mehr Tiere auch im Winter draußen bleiben können und wir die Fleischqualität weiter steigern.

Seit langer Zeit verzichten wir auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln gegen Insekten und pilzliche Krankheitserreger und wollen in Zukunft auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gegen Beikräuter immer weiter reduzieren. Stattdessen setzen wir hier auf mehr mechanische Regulierung von Beikräutern mit Striegel oder Hacke.

Anbau 20/21

- 7 ha Erbsen + Triticale (Kreuzung aus Roggen und Weizen) Mischung

-

3,5 ha Erbsen + Wintergerste Mischung mit Leindotter Untersaat

-

4,5 ha Lupinen + Erbsen + Hafer + Sommergerste mit Leindotter und Klee Untersaat

-

7 ha Roggen mit Klee und Kleegras Untersaat

-

17 ha Mais mit verschiedenen Untersaaten (Klee, Wicken, Erbsen, Kleegras

-

1,5 ha Mais mit Stangenbohnen